Doutant que des lecteurs de ce blog puissent ignorer le détail de l’organisation complexe du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême (une association qui en délègue l’organisation à la société 9eArt +), et l’annulation de l’édition 2026 rendue inéluctable par le boycott des auteurs, entrons directement dans le vif du sujet.

La conférence de presse du 26 janvier 2026

La conférence de presse tenue à Paris le jeudi 26 janvier a été présentée par Franck Bondoux, gérant de 9eArt + et délégué général du festival, comme visant à revenir sur les événements des douze derniers mois (« voire plus »), et évoquer la situation actuelle (« la prise de contrôle du festival ») et future (pour éviter que « cet événement ne reparte de zéro »). Mais l’information principale a été l’imminence d’une action en justice, face à la « violation de nos droits », à l’encontre de l’ADBDA (Association pour le développement de la bande dessinée d’Angoulême) qui réunit aujourd’hui pouvoirs publics et professionnels et qui a annoncé en novembre 2025 vouloir piloter «la prochaine mise en concurrence qui désignera un successeur à l’actuel organisateur », tout en sachant que, juridiquement, 9eArt + a la charge de l’organisation du festival jusqu’à l’édition 2027 incluse. « Dans un État de droit (…) on ne s’approprie pas de force et de manière unilatérale un bien qui appartient à autrui, en l’occurrence ici un festival », a déclaré l’un des deux avocats de 9eArt +. Nul doute que la société, dans son assignation en référé pour faire annuler l’appel à projet annoncé par l’ADBDA, possède quelques solides arguments difficilement réfutables.

Durant 1H45, face à un auditoire qui lui était probablement unanimement défavorable (ne pas imaginer pour autant des échanges agressifs : ce n’était pas une séance de l’Assemblée nationale), Franck Bondoux s’est efforcé de démontrer le savoir-faire de sa société dans la réussite du festival, sa bonne foi et sa volonté de dialogue toujours d’actualité en dépit de l’action en justice.

Il a rejeté en bloc, les griefs qui lui ont été reprochés à longueur d’articles de presse et de messages parfois haineux sur les réseaux sociaux, à savoir : une opacité financière, un management toxique et une dérive commerciale du festival.

Les arguments qu’il a pu avancer n’ont à l’évidence pas toujours été entendus, ou plus exactement pas toujours pris en compte. Et les quelques très rares comptes rendus, lus ou entendus ici ou là, se sont bien gardés de faire part d’éléments qui auraient pu, si ce n’est contredire, du moins nuancer le narratif déroulé depuis un an qui, au moins dans ses grandes lignes, convenait grosso modo à la totalité des acteurs hormis 9eArt +. Cette contribution vise donc à fournir quelques éléments invisibilisés plus qu’à valider le récit déroulé ce jour-là.

Concernant les montages juridiques, les relations avec l’association historique et les comptes de la société, pas ou peu de mention du fait que 9e Art + aurait rendu des comptes « constamment » à l’association historique, mais aussi aux pouvoirs publics, « depuis l’origine », et aurait été soumise à des « contrôles, y compris diligentés par les pouvoirs publics, de KPMG [important cabinet international d’audit, de conseil, d’expertise comptable, de droit et de fiscalité] et de la Chambre régionale des comptes qui n’a jamais rien trouvé, qui a dit que nous remplissions l’ensemble de nos obligations légales et qui, au final, a fait trois recommandations marginales ».

(Pour mémoire, le préambule de 2021 du rapport de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine était toutefois un peu plus sévère : « Le contrôle direct de 9ème Art + révèle une organisation complexe et peu lisible, reposant sur une deuxième société plus ancienne, Partnership Consulting. Celle-ci facture des honoraires et commissions à 9ème Art +, dont la cohérence interroge. Or la chambre régionale des comptes a mis en lumière l’imbrication étroite des deux sociétés : 9ème Art + a pour seuls associés, son gérant et Partnership Consulting, et le gérant des deux sociétés est la même personne. Elle considère que le montage existant permet à 9ème Art+ de faire écran pour les financeurs publics à Partnership Consulting, sans que la plus-value de cette organisation soit démontrée. »)

Rien non plus sur le rappel d’une proposition de constituer une Scic qui permettait d’intégrer « toutes sortes de collèges ; donc on a commencé par les pouvoirs publics, mais il pouvait y avoir aussi des collèges de professionnels. » Il précise : « Nous recevons un accueil assez tiède, et pas véritablement de réponse formelle à cette proposition. Nous en concluons qu’il nous faut nous orienter vers autre chose, et en l’occurrence la création d’une SAS (…) ».

(Seconde proposition qui sera, elle, reprise par la presse et considérée comme une manœuvre pour écarter toute concurrence future. L’Humanité du 17 avril 2025 écrit que 9e Art + « deviendrait, de fait, gérant illimité du festival », tandis Libération évoque le 4 avril 2025 un « coup d’État feutré ».)

Pour information, une Société coopérative d’intérêt collectif est une entreprise coopérative à capital variable qui doit comporter au minimum trois catégories d’associés dont des salariés ou d’autres types de producteur, des bénéficiaires type clients ou habitants et tout autre type d’associé, qui peuvent être des bénévoles, des collectivités territoriales, des auteurs, etc.)

Concernant le management, pas ou peu de mention qu’en 20 ans, il n’y aurait eu en la matière aucun « signalement administratif » ni « assignation », que de nombreuses enquêtes journalistiques n’ont rien donné [et en réponse à une journaliste qui indiquait avoir recueilli des témoignages d’une dizaine de personnes lui parlant toutes de « souffrance (s) », furent opposés le « flou » de témoignages tous anonymes et l’obligation de poser des faits précis], et de la nécessité de distinguer toxicité et tension. Pas ou peu de mention non plus, suite à l’évocation par Didier Pasamonik (actuabd.com) du « turn-over des directeurs artistiques », de la réponse de l’un des toujours directeurs artistiques, Fausto Fasulo, expliquant courageusement (il n’avait rien à gagner et tout à perdre par sa franchise) qu’il y a « une question de management et une question de pression liée intrinsèquement liée à l’événementiel (…) qu’il ne faut pas mélanger », ajoutant, « avec grand respect, amitié et sympathie », que certaines personnes « n’avaient pas les épaules » [comprendre : suffisamment solides pour cette tâche, à quoi un journaliste a rétorqué qu’il y avait des gens « qui avaient les épaules et qui se sont barré quand même »].

Concernant enfin la dérive mercantile du festival, illustrée en particulier par la mise en avant de Quick, pas ou peu de mention du justificatif avancé au moment de l’arrivée du sponsor qui était, face à la désaffection de la lecture de livres, la nécessité d’investir de nouveaux lieux pour gagner de nouveaux lecteurs. Une certaine insistance de journalistes à faire avouer [le verbe est un peu fort] un objectif d’ordre pécuniaire au patron qui leur fait face, transparaît un peu dans l’article de Marius Chapuis écrit le jour-même pour le site de Libération. Comme s’il n’y avait qu’une affaire d’argent, par nature pas propre, et aucune légitimité à vouloir obtenir une compensation financière pour, au minimum, couvrir des frais déjà engagés (l’état d’avancement des expositions aurait été de l’ordre de 90%). Pas ou peu de mention sur la « casse [sociale] » engendrée par l’annulation (si les salariés ont été payé, ce n’est probablement pas le cas de nombreux prestataires externes).

Raccourcis journalistiques

S’agissant de souligner des insuffisances dans le traitement journalistique en général, citons un exemple très précis de raccourci problématique.

Dans son compte rendu, Marius Chapuis n’utilise qu’un seul intertitre qui met en avant la phrase suivante attribuée à Franck Bondoux : « A ce stade, je ne parle pas aux auteurs et aux éditeurs ». Il est écrit qu’elle a été lâchée « sans forcément mesurer [sa] violence» et qu’elle est passée « inaperçue, éclipsée par les rires : une équipe de télé vient de se faufiler derrière lui et commence à lui farfouiller la taille pour récupérer leur micro sans attendre la fin de l’intervention ». Malheureusement, l’absence de réaction à la-dite phrase vient du fait qu’elle n’a jamais été prononcée comme telle.

Verbatim :

Un journaliste : « Selon vous, qu’est-ce qui convaincrait éditeurs et auteurs, aujourd’hui alliés de manière totalement improbable, de répondre à votre main tendue (…) pour éventuellement 2027 ? »

Franck Bondoux : « Je me tourne à ce stade vers les pouvoirs publics qui ont été vraiment leader sur tout ça. Là, je ne parle pas d’interventions des autrices, des auteurs… »

Un autre journaliste (semble-t-il) : « C’est quand même eux qui allument la mèche ! »

Franck Bondoux : «… qui d’ailleurs ont totalement dépassé les pouvoirs publics. Je pense que les pouvoirs publics n’étaient pas en train de dialoguer avec les auteurs. Je pense qu’ils étaient d’abord et avant tout en dialogue avec… les syndicats d’éditeurs. Effectivement, quelque part, ce monde-là a été dépassé par les prises de positions des autrices et des auteurs qui ont leur propre combat. Et ça aussi, je le disais tout à l’heure, tout ça devra se résoudre.

Journaliste : « Mais ils se sont exprimés contre vous, pas que contre la situation financière. »

Franck Bondoux : « C’est pour ça que quand même, à un moment donné, vous me reconnaîtrez d’avoir dit que ma personne devienne gênante pour cet événement, c’est un problème, et je me mets en retrait. C’est quand même quelque chose qui est de la part de quelqu’un difficile à assumer. Et donc j’ai été prêt à l’assumer. Moi, je pense qu’à partir du moment où il y a un dialogue qui s’installe, on doit pouvoir trouver des solutions. »

C’est seulement à ce moment-là qu’une journaliste s’approchant de Franck Bondoux, lui explique qu’elle doit lui ôter un micro, et que quelques rires fusent, en partie devant sa difficulté à le faire discrètement.

La nuance entre le propos tenu et le propos rapporté paraît minime, à ceci près qu’une formulation exprime une volonté de non-dialogue (d’où sa violence supposée – une fois encore, le sujet n’est pas ici de savoir si elle est réelle ou pas), alors qu’une autre ne fait que poser le choix d’un interlocuteur qui paraît le mieux adapté à une situation et à un moment précis.

Une question de fond

Toutes les questions posées n’ont pas eu comme seule motivation de consolider défensivement le narratif journalistique des douze derniers mois. Exemple de question dont le ton très calme donnait à penser que l’intention n’était pas de polémiquer mais d’aborder un sujet de fond :

« Est-ce que la propriété du festival, pardon, la propriété de la marque du festival, peut valoir vraiment propriété de la manifestation, dans le contexte d’une manifestation qui repose entièrement sur l’engagement des auteurs, sur l’engagement des éditeurs, et sur le financement des pouvoirs publics ? Comment est-ce que vraiment on peut considérer qu’on a la propriété d’une manifestation tout seul ? »

Pour tout dire, la même question me brûlait les lèvres, partageant ce sentiment que Franck Bondoux considérait que la valeur du festival n’était que la conséquence des « efforts » et des « investissements humains et matériels » déployés par sa société (pour reprendre les mots de son avocat). Or, malgré le rappel que son « cahier des charges reprend à 90% le périmètre du Festival, aussi bien en termes de contenu que d’implantation géographique », la valeur actuelle du festival a résulté de l’action de multiples autres acteurs, dont les auteurs, mais pas seulement. La question de la valeur est évidemment liée à la question de la propriété : le « combien vaut le Festival ? » est directement lié à la question « à qui appartient le Festival ? », si large qu’elle ne peut se prévaloir d’un propriétaire unique.

Quant à la réponse de Franck Bondoux, elle ne pouvait qu’être insatisfaisante, même avec la meilleure bonne volonté du monde. Il a d’abord fait un parallèle avec le Mondial de l’automobile en disant que la société événementielle qui l’organisait devait travailler avec des constructeurs automobiles mais qui n’étaient « plus propriétaires de cet événement ». Il a embrayé ensuite sur le partenariat public-privé et sa volonté de faire une Scic pour conclure que sans auteur, pas de festival, mais « sans un organisateur d’événements, pas d’événements non plus », se désolant de rappeler pareille évidence. Mais il faut croire que ça n’en est pas une à lire, par exemple, une réaction anonyme (« Auteur·ice ») au compte rendu du 1er février par actuabd.com de la conférence de presse : « le festival ne lui appartient pas, (…) il n’appartient pas non plus d’ailleurs à l’asso FIBD, (…) le festival appartient au public et aux auteurs, c’est à dire à ceux qui le font. » Position mainte fois affirmée qui repose sur un fondement plus idéologique que rationnel, dès lors que l’on nie que 9e Art + n’ait en rien contribué à « faire » le festival. (J’ai bien écrit « idéologique » et pas « politique », ce dernier champ étant supposé avoir à faire avec le réel. Mais à l’ère Trump, il est clair que l’on peut se permettre tout déni, même si paradoxalement on se revendique d’un combat progressiste.)

Si le point de vue de l’organisateur a été largement privilégié ci-dessus, c’est, comme mentionné au tout début, que les opinions des autres intervenants, dominantes, sont supposées largement connues, et qu’elles contredisent, sur tous les aspects, les propos de Franck Bondoux.

Pour mémoire, renvoyons à l’article de L’Humanité daté du 24 janvier 2025 qui a été décisif dans l’annulation de l’édition 2026 du festival et au manifeste Girlxcott dans le même journal en ligne le 15 décembre 2025 (16 décembre pour la version papier).

Le site du journal Le Monde propose également un podcast auquel on peut se référer (https://podcasts.lemonde.fr/lheure-du-monde/202601300300-festival-de-la-bd-dangouleme-lannulation-et-apres)

Bons et mauvais procès

Quelle que soit la décision de justice à venir, il est exclu que 9e Art + joue désormais le moindre rôle dans la tenue d’une manifestation consacrée à la bande dessinée, à Angoulême ou ailleurs. La société peut au plus espérer obtenir une compensation financière de la non-tenue de l’édition 2026 et de la non-organisation d’une (possible) édition 2027.

Pour rester dans les décisions de justice, il est probable que « Chloé », son ancienne salariée chargée de communication obtiendra satisfaction auprès des prud’hommes dans la contestation de son licenciement pour faute grave (L’Humanité du 23 janvier 2025 en donnait les raisons officielles : « comportement incompatible avec l’image de l’entreprise », dans la mesure où la salariée serait apparue « à plusieurs reprises fortement alcoolisée et dans des temps où elle était entourée de collègues de travail et de tiers parties prenantes du festival »).

Quant à l’issue d’un éventuel procès pour le viol présumé de « Chloé », elle restera plus incertaine, la justice ne pouvant se contenter d’affirmer qu’elle croit la plaignante a priori.

(Dans la mesure où les informations de L’Humanité sont exactes, et elles n’ont pas été démenties, la situation aurait été plus simple si la responsable RH de « Chloé » ne s’était pas contentée de lui suggérer « d’avaler une pilule du lendemain ». Le bon sens le plus élémentaire, compte tenu des circonstances rapportées par le quotidien communiste, aurait voulu qu’elle soit incitée à immédiatement porter plainte auprès de la police et à passer des examens toxicologiques pour rechercher une possible trace de ce qu’on nomme « la drogue du violeur ». Aucune autre considération liée à des urgences professionnelles et à la nature spécifique d’un festival ne pouvant entrer en considération dès lors qu’il y avait suspicion de crime.)

La page 9e Art + sera avec certitude bientôt close, et la survie du festival probablement actée d’une manière ou d’une autre (il est difficile d’imaginer que la justice puisse interdire la continuation d’un festival qui existait avant même l’arrivée de Franck Bondoux, y compris s’il lui est reconnu de l’avoir bonifié sur certains aspects). Mais si 9e Art + disparaît, les problèmes actuels ne disparaîtront pas. Le sus-nommé n’a d’ailleurs pas manqué de le prophétiser, sans le moindre risque de se tromper. En tenant un rôle de tête de turc et de bouc-émissaire (l’utilisation de ces termes ne présumant pas une innocence concernant les différentes accusations portées contre lui), il a concentré depuis un an toutes les attaques et tous les mécontentements. En outre, l’annulation du festival et la tenue d’un Grand Off et de fêtes interconnectées ont sonné comme une victoire finale pour la plupart des auteurs et pour les structures alternatives qui en avaient tous bien besoin. Victoire obtenue aussi en partie à cause des dégâts causés par l’affaire « Chloé » qui a bénéficié de la puissante vague #MeToo. Franck Bondoux n’avait d’ailleurs pas manqué de le laisser entendre indirectement, en évoquant des facteurs plus généraux comme le poids des enjeux militants et d’une radicalisation toujours plus extrême qui enflamme tout débat de nos jours.

Faute d’information, laissons de côté le rôle éventuel de sociétés concurrentes non nommées mais dénoncées par Franck Bondoux, ce que raillait Libération en y voyant une pointe de paranoïa (oubliant que même les paranoïaques peuvent avoir des ennemis), pour n’insister que sur quelques dérives dans les mobilisations féministes, anti-sexistes, ou quel que soit le qualificatif qu’on leur attribue, mobilisations (et non dérives) qui ont été décisives dans l’éviction de 9e Art +.

Dans le narratif dominant, présent très au-delà des cercles les plus militants, il y aurait déjà eu deux victoires d’étapes importantes.

La première remonte à 2016, suite au scandale résultant de l’établissement d’une présélection d’auteur pour le prix le plus prestigieux du festival, le Grand Prix de la ville, qui comportait 30 noms d’hommes et aucun de femmes. Scandale qui avait abouti à un changement de mode de désignation, les auteurs désignant désormais eux-mêmes les nommés. Pour sa défense, Franck Bondoux avait déclaré : « Le concept du Grand Prix est de consacrer un auteur pour l’ensemble de son œuvre. Quand on regarde le palmarès, on constate que les artistes qui le composent témoignent d’une certaine maturité et d’un certain âge. Il y a malheureusement peu de femmes dans l’histoire de la bande dessinée. C’est une réalité. Si vous allez au Louvre, vous trouverez également assez peu d’artistes féminines. » Réponse qui, au moins en ce qui concerne la bande dessinée, était historiquement inexacte. En revanche, et c’est plus qu’une nuance, les dessinatrices ont de fait longtemps été ultra-minoritaires, ce qui peut parfaitement justifier le faible nombre de lauréates (mais en aucun cas leur absence). Si la polémique a pris autant d’ampleur, c’est que beaucoup ont minimisé, quand ils ne l’ont pas tout simplement ignoré, cet aspect d’ordre quantitatif. Quand j’avais souligné cet aspect essentiel lors d’une table ronde sur le matrimoine au dernier Formula Bula, je m’étais vu rétorquer en toute amitié par Jean-Pierre Mercier (ancien conseiller scientifique à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême et excellent connaisseur de l’histoire de la bande dessinée) qu’il suffisait de chercher les femmes pour en trouver (ce en quoi j’étais parfaitement d’accord). Mais si j’en avais eu le temps, j’aurai pu répondre qu’il suffisait également de chercher des hommes oubliés pour en trouver une quantité autrement plus importante. Ce faisant, même après réévaluation, le rapport hommes/femmes se retrouvait inchangé. La colère de l’époque a donc en grande partie, mais en partie seulement, été alimentée par une grande méconnaissance de l’histoire de la bande dessinée, avec un biais temporel désastreux : celui de rapporter l’absence de femmes dans la liste à leur présence au moment de sa publication.

Quant à la liste source de scandale, elle était la suivante : Brian M. Bendis, Christian Binet, Christophe Blain, François Bourgeon, Charles Burns, Pierre Christin, Daniel Clowes, Richard Corben, Cosey, Étienne Davodeau, Nicolas de Crécy, Edika, Carlos Gimenez, Emmanuel Guibert, Hermann, Alejandro Jodorowsky, Stan Lee, Milo Manara, Taiyô Matsumoto, Lorenzo Mattotti, Frank Miller, Alan Moore, Quino, Riad Sattouf, Joann Sfar (qui n’a pas sa place ici, étant déjà récompensé du Prix spécial décerné tous les dix ans), Bill Sienkiewicz, Jirô Taniguchi, Naoki Urasawa, Jean Van Hamme, Chris Ware. Elle ne contenait pas beaucoup d’imposteurs, mais je conviens qu’elle était oublieuse d’autres noms : Chantal Montellier, Annie Goetzinger, Julie Doucet, Posy Simmonds, etc. La pertinence de la liste officielle méritait donc d’être contestée.

Puisque nous en sommes aux listes, remontons un peu plus loin dans le temps (sachant que plus l’on s’éloigne du présent, moins il y a de dessinatrices), depuis l’instauration du Grand Prix en 1974, et dressons la liste de dessinateurs considérables qui ont également été oubliés : Bottaro, Jacovitti, Crepax, Blasco, Breccia, Buzzelli, Toppi, Kirby, Wood, Barks, Schulz, Caniff, Tezuka, Goscinny… Même en cherchant bien, dresser un pendant féminin de même niveau n’est pas possible.

Le sexisme de la présélection de 2016 et sa volonté d’invisibiliser les femmes (et tant qu’on y est, pourquoi pas de sauvegarder les privilèges des « hommes blancs cisgenres hétérosexuels » pour parler comme la collective Girlxcott) restent donc encore aujourd’hui à démontrer. Comme le précisait un communiqué de la direction du festival du 6 janvier 2016 : « Le Festival ne peut pas refaire l’histoire de la bande dessinée » (à comprendre bien sûr comme une volonté de ne pas faire de négationnisme historique, à ne pas confondre avec ce qui serait un refus d’enrichir la connaissance historique par essence jamais achevée). Qu’est-ce qui interdit de penser que le choix contesté n’ait pas simplement résulté d’un brainstorming cherchant à recenser spontanément une liste de grands noms, en se basant uniquement sur des œuvres, sans penser une seule seconde à la nécessité d’y inclure comme critères le sexe, l’orientation sexuelle et la couleur de peau de ceux qui les ont produites ?

La déprogrammation de l’exposition Bastien Vivès en 2024 a fait figure de seconde grande victoire d’étape contre, si ce n’est un auteur pédophile, du moins un auteur banalisant voire promouvant la pédophilie. Ce fut une nouvelle occasion d’exhibition de dessins extraits de ses livres litigieux, semblant avoir définitivement oublié qu’ils pouvaient parfois avoir été publiés dans une collection particulière excluant toute lecture au premier degré. Et, bien entendu, en faisant mine d’ignorer l’irréalisme outrancier des représentations graphiques.

Victoire et des fêtes

Les opposants à 9e Art + ne se sont pas contentés de célébrer leur victoire mais ont heureusement, pour une partie d’entre eux, tenu à ne pas laisser le terrain inoccupé.

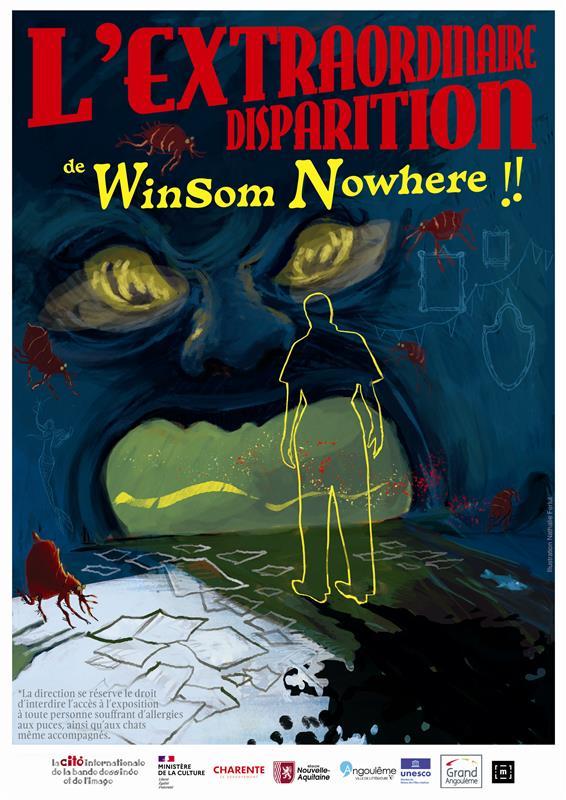

Le programme du Grand Off organisé à Angoulême était très riche, ne fut-ce que par les très alléchantes expositions organisées par la Cité de la bande dessinée : Benjamin Rabier, Claire Bretécher, l’habituelle exposition des travaux des auteurs en résidence, Le Train fantôme (une installation immersive de Stéphane Blanquet) et la plongée dans l’univers d’un auteur présenté comme culte mais inconnu, organisée par Nathalie Ferlut – dessinatrice à l’honneur dans le n° 18 de Bananas à paraître dans quelques jours – et Thierry Leprévost (L’Extraordinaire Disparition de Winsom Nowhere).

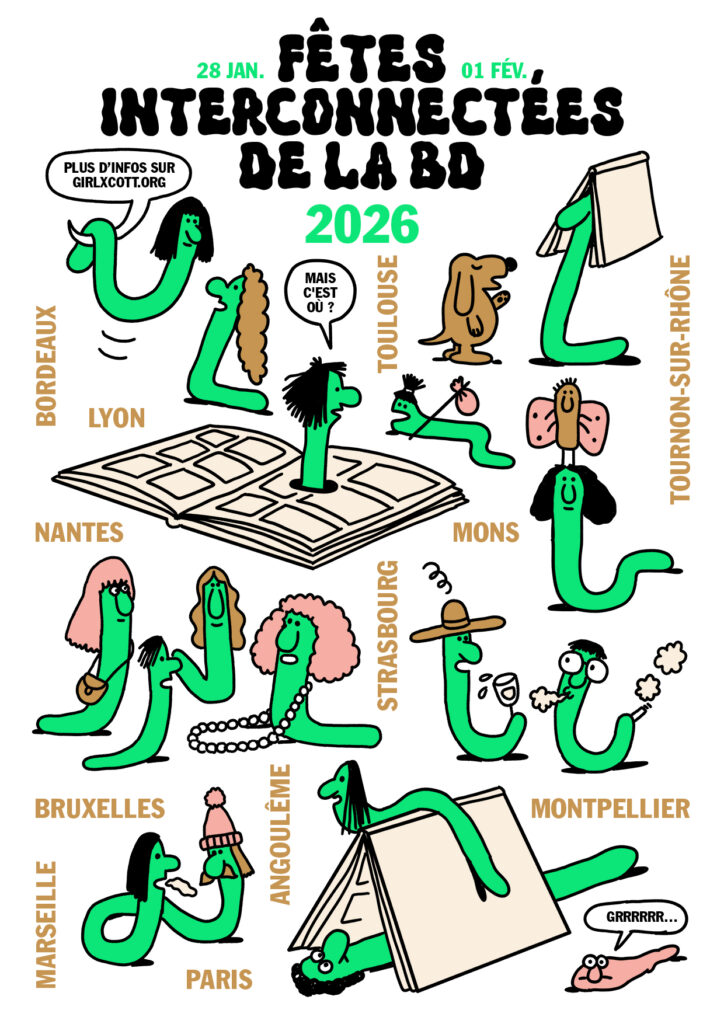

Mais ce sont également les fêtes interconnectées de la BD (soit FIBD : le clin d’œil est évident, d’ailleurs admis par 9e Art Plus qui n’y a nullement vu une contrefaçon), organisées simultanément dans une quinzaine de villes, dont deux à l’étranger (Bruxelles, Barcelone) qui ont voulu proposer une alternative à un festival déconsidéré. L’objectif affiché étant « de renouveler nos façons de célébrer la BD, de valoriser celles et ceux qui la créent, la lisent et la font vivre, et de porter des valeurs communes d’inclusivité, de bienveillance et de justice sociale ».

Si j’en crois celle de Paris à laquelle j’ai assistée (dans le temps limité du samedi après-midi), l’objectif a été grandement atteint.

Toutefois, il y aurait quelque illusion pour l’amateur de bande dessinée à s’imaginer qu’elles puissent remplacer un événement comme le festival d’Angoulême (mais tel n’était pas leur objectif). Et d’abord parce que le festival, même dans l’hypothèse du bien-fondé des accusations de dérives commerciales qui lui sont adressées, est trop gros pour ne pas laisser une place significative à des propositions des plus variées pour des publics qui le sont tout autant. Plus d’un festivalier chaque année ne met jamais les pieds ni au Quick de centre-ville ni à la foire aux dédicaces qui occupe toute la bulle principale où sont regroupées les grosses maisons d’édition. Beaucoup passent tout son temps à courir les expositions et à suivre des échanges qui ne portent pas seulement sur des œuvres ou des auteurs en particulier, mais qui peuvent concerner des travaux de chercheurs, des questions de société en lien avec la bande dessinée, voire qui portent sur des aspects spécifiques au secteur (d’ordre artistique mais aussi social et économique).

Concrètement, quelle était l’offre proposée à Paris ? Des stands, des expos (rares), des séances de dédicaces, des débats et rencontres, des concerts.

En termes de stands, étaient annoncés : (à la Maison des Métallos ou la librairie Libertalia) Girlxcott, STAA, La Déferlante, Cécile Alva, Imen Roulala, Emma Kaleta, Youpron, Les Gouineuses, Bye Bye Binary, Leïla’s Time, La Rage, L’Humanité, (à Ground Control) 2042, L’Association, çà et là, Cornélius, Des ronds dans l’O, Exemplaire, Fidèle, La Cafetière, Les Rêveurs, FLBLB, Collectif LGBTBD, Magnani, Matière, Nada, Quintal, Rue de l’échiquier.

En termes de débats et rencontres, j’en ai répertorié douze mais il y en manque peut-être quelques-uns (les titres sont raccourcis car souvent très longs) : sans nom (avec Elsa Abderhamani, autrice et professeure de BD, Nora Bouazzouni, autrice et traductrice -syndicaliste, Marie-Paule Noël, traductrice-correctrice – syndicaliste, Catherine Staebler, éditrice) ; présentation historique et médiatique de la collective Girlxcott ; Intersections et entremêlements féministes dans la bande dessinée ; communication & positionnement féministe ; identifier, dénoncer, lutter contre les VHMSS ; guide de survie en territoire sexiste ; regard de la nouvelle génération sur la création et l’évolution du milieu de la BD ; Édition indépendante et concentration éditoriale : menaces sur la biodiversité ; Précarisation des auteur·ices : de mal en pis ; Écologie du livre : comment limiter l’impact environnemental de l’édition et la distribution de bandes dessinées ? ; Identifier, dénoncer, lutter contre les VSS ; Questionner les comportements qui favorisent les environnements toxiques.

La présence d’aussi longues énumérations permet de mieux décrire la nature de la manifestation parisienne. On peut y voir une sorte de rattrapage, de rééquilibrage, par rapport à un festival jugé trop mercantile, mais qui, paradoxalement, offre une programmation qui ne donne pas une image extraordinaire de diversité. Si les conditions de réalisation, en un temps record, ce qui est déjà matière à félicitation, ne permettaient pas de faire de miracle, et exigeaient de se limiter à quelques priorités, il n’en demeure pas moins que ça promouvait une vision un peu rétrécie du monde de la bande dessinée. D’autres manifestations partout en France, il est vrai avec plus de moyens, parviennent quand même, tout en privilégiant la bande dessinée alternative, à offrir un panorama plus large. A commencer par le SoBD, pour en rester à un rendez-vous parisien. Malgré les dérives qu’on lui prête, à tort ou à raison, le festival d’Angoulême est toujours parvenu à maintenir un certain équilibre, mais il est vrai qu’il bénéficiait d’un effet taille tel qu’il pouvait laisser place à toutes les marges possibles.

La forte volonté d’organiser une fête gratuite, justifiée après la flambée des billets du festival 2025, a également participé à la modestie des propositions.

Une seule toute petite exposition d’un jeune auteur évidemment sans commune mesure avec celles qui font chaque année la gloire d’Angoulême, même les années où le programme paraît plus pauvre que d’habitude. Sans être désobligeants, il se peut aussi que les styles graphiques des productions indépendantes nécessitent peut-être des espaces et/ou des scénographies plus limités, sobres et économiques que s’il s’agissait de présenter des planches de Richard Corben Wallace Wood ou Philippe Druillet.

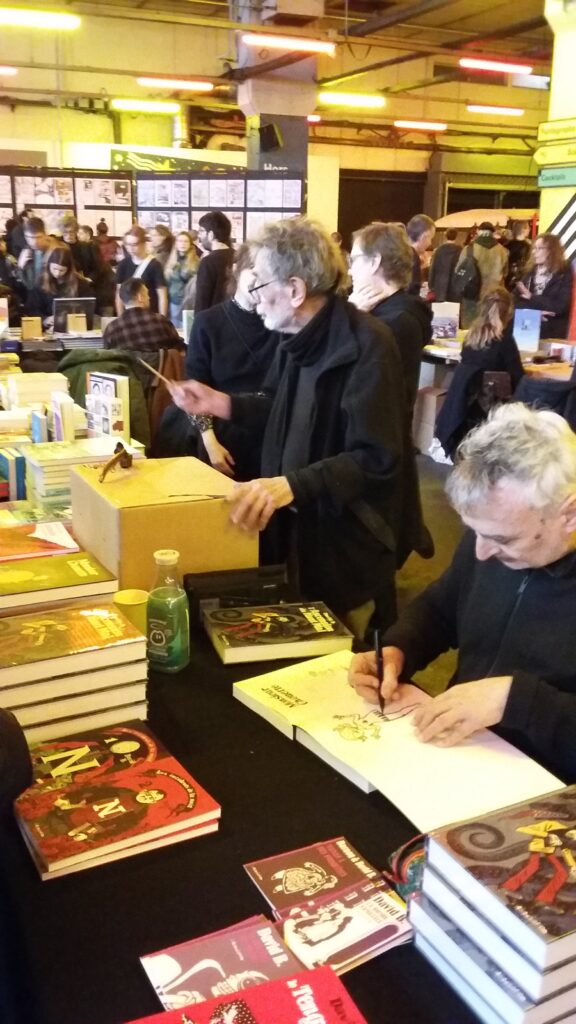

Quant aux auteurs en dédicaces, rien qui ressemble à ce spectacle déprimant que renvoie la bulle des gros éditeurs à Angoulême.

Pour avoir assisté à la première rencontre de Ground Control, le sujet sur l’édition alternative face à la concentration des grands groupes d’édition/distribution a été bien traité.

L’avantage d’avoir des personnes qui ont les mains dans le cambouis (en l’occurrence des représentants de L’Association, Des Ronds dans l’eau et Magnani), c’est qu’elles sont dans le concret et pas dans la posture.

A 14h30, les auditeurs étaient moins nombreux que ceux qui étaient encore attablés dans un coin restauration aussi vaste que celui dédié aux stands des éditeurs. Peut-être était-ce une manière de faire la nique à un festival-foire à la saucisse ?

Blague à part, des retardataires ont fini par arriver et les propos échangés dans un espace correctement rempli ont très bien souligné les conceptions et les enjeux de l’édition alternative, dans la manière de faire des livres et dans les difficultés à leur trouver une place dans les librairies.

Même en pointant ses limites, la fête parisienne n’a pas démérité. Toute la question sera de savoir si ce petit monde (auquel j’appartiens) va chercher à voir plus grand (comprendre : plus large) ou s’il va au contraire se refermer sur lui-même. (Puisque de futures opérations avec des sponsors comme Quick sont exclues, reste à réfléchir pour trouver des alternatives, la gratuité n’étant certainement pas suffisante pour attirer de nouveaux publics, en particulier parmi les plus jeunes et les plus populaires.)

Vers des lendemains qui déchantent

L’unanimisme contre l’ennemi commun, 9e Art +, a mis sous le tapis non point les sujets eux-mêmes que les conceptions et les intérêts contradictoires des différentes parties. Sur l’orientation du festival, la dénonciation de son aspect mercantile (« foire à la saucisse », « usine à dédicaces ») a fait oublier l’accusation d’élitisme (sélection et lauréat des prix). Sur les budgets, la dénonciation de l’inflation des tarifs a fait oublier qu’une programmation ambitieuse nécessitait des moyens importants.

Mais c’est bien au-delà du festival qu’il va falloir en revenir au réel. Parce que les simplifications et les dénis n’auront qu’un temps.

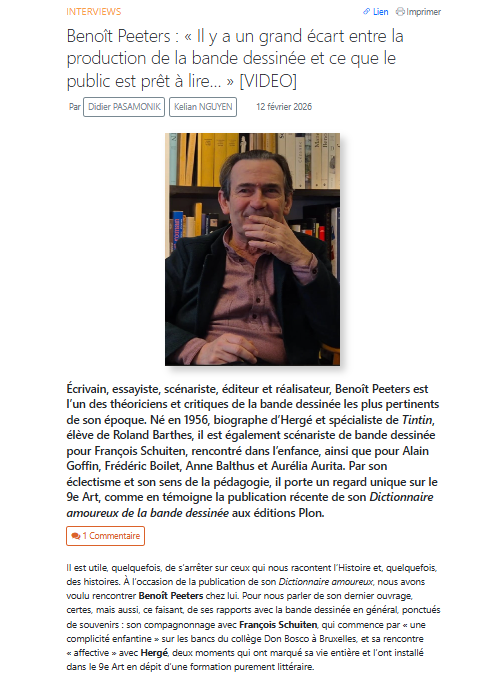

Deux problèmes absolument majeurs se posent. L’un est particulier à la bande dessinée, qui tient à l’augmentation considérable de l’offre (en termes de dessinateurs et de nombre de livres) inabsorbable par une demande qui risque de ne même pas être capable de se maintenir à son niveau actuel (baisse de la lecture). L’autre est plus générale et concerne notre modèle social qui n’arrive plus à se financer (doutons que la taxation des super-riches ou des immigrés solutionne le problème), ce qui aura des conséquences très concrètes en termes de subvention des manifestations culturelles (toutes les strates administratives – ville, département, région, état – ont des problèmes budgétaires) et de créations de revenus supplémentaires pour des auteurs prolétarisés. Tous les dessinateurs ne pourront pas bénéficier d’une résidence pour créer un livre. Quant à imaginer un système social type « intermittence du spectacle », c’est tout aussi inimaginable.

Sur ce dernier aspect social, les résultats de la grande enquête lancée par les États Généraux de la bande dessinée, dont les résultats sont attendus au printemps, ne pourront que mettre les points sur les i, en dépit d’un probable biais (les plus précaires répondront plus que les plus installés) contre lequel les organisateurs ne pourront rien, mais qui ne devrait pas fausser fondamentalement le résultat final. Après la disparition de Franck Bondoux, la colère ne manquera pas de se trouver d’autres cibles (un président de la République, un ministre de la culture), ou plus généralement le capitalisme, voire le néo-libéralisme bien qu’il n’existe plus que dans certaines têtes, mais ça ne résoudra pas la quadrature du cercle infernal.

Ces sujets ne relèvent en rien d’une problématique corporatiste : ils risquent de se traduire très concrètement pour les lecteurs par la raréfaction d’un certain type de bande dessinée, par exemple le courant le plus réaliste graphiquement : Jean Giraud a eu des héritiers comme Rossi et Boucq, ceux-ci pourraient rester sans descendants. Mais bien d’autres types de livres seront touchés dès lors qu’ils exigent un temps long de réalisation : par exemple, des équivalents du beau livre de Nathalie Ferlut sur Andersen (3 ans de travail), évoqué dans l’entretien publié dans le Bananas à paraître ce mois-ci.

L’accroissement du nombre d’auteurs couplé à un système productiviste au cœur du système de l’édition mainstream – très bien expliqué dans la table ronde précitée – qui consiste à lancer toujours plus de titres pour en vendre toujours moins, mais nécessaire pour conserver une trésorerie positive, va accentuer encore la nécessité de produire des livres en un laps de temps toujours plus court, donc forcément avec les seuls graphismes adaptés à cette vitesse.

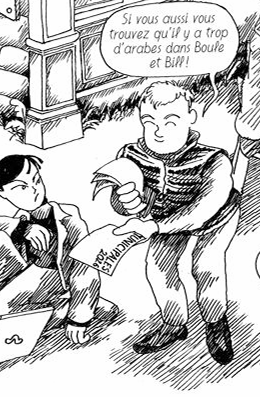

Dernier point, voir partout du sexisme et du racisme partout (ajoutons : de la pédophilie, de l’homophobie, du colonialisme, de l’antisémitisme, du fascisme), c’est aboutir à n’en plus faire voir nulle part. Or, à regarder les mouvements de fond qui secouent actuellement l’Amérique (pas seulement les USA), l’Afrique (du nord au sud en passant par le Sahel) et l’Europe (pas seulement à l’Est), il y aurait quelques raisons de s’inquiéter, et quelques raisons également de ne plus perdre de temps à cibler Bastien Vivès, Charlie Hebdo ou… Boule et Bill (il semble nécessaire de rappeler, puisque ça semble avoir échappé à certains, que la série n’a pas été créée ces dernières années par un dessinateur qui décrit son quotidien – fut-il un peu fantasmé – dans une banlieue de Seine-Saint-Denis ou du Val d’Oise, mais en Belgique en 1959).

Reste que le lecteur de bande dessinée dispose encore pour le moment d’un choix de bandes dessinées qui n’a jamais été aussi varié, et que dans bien des cas, l’idéologie disons faute de mieux « woke » (pour la distinguer d’une autre idéologie, réactionnaire et autrement plus néfaste) n’est pas parvenue à polluer les œuvres, y compris celles qui véhiculent des aspirations sociétales progressistes fortes.

Espérons donc que le plaisir de lire de bonnes bandes dessinées et de fréquenter festivals et fêtes ne soit pas révolu de sitôt.