RAPPORT SUR LES AVEUGLES (Vertige Graphic, juin 1993)

Puisqu’il s’agit de l’adaptation d’un roman, on peut se douter qu’il y aura à lire. De fait, il y a du texte même s’il occupe une place plutôt restreinte. Inutile de relancer le débat de l’adaptation ; restons-en à l’idée que toute adaptation constitue presque systématiquement un objet radicalement différent de ce dont elle s’inspire, y compris lorsqu’elle vise la fidélité. La notion de trahison n’a pas toujours grand sens.

Puisqu’il s’agit de bandes dessinées, on peut se douter qu’il y aura à voir.

Lire et voir, dans le cadre de la bande dessinée, sont deux opérations qui, bien que devant s’opérer simultanément, ou du moins dialectiquement, sont de nature radicalement différente. Même si on peut lire des images et voir du texte, des expressions comme « lecture de films » paraissent déplacées.

Les mots sont, avant tout, des vecteurs de sens même s’ils ne se réduisent pas à cette seule fonction. Ils possèdent aussi une matérialité qui donne l’impression qu’il existe des mots lourds ou légers, beaux ou laids, indépendamment de ce qu’ils signifient.

Pour l’image, ce serait le contraire : le sens devient second au détriment de la forme, la couleur, la texture. Il y a une immédiateté de l’image qui en fait sa force et que ne possède pas le mot. C’est pourquoi la publicité utilise le visuel plutôt qu’un texte qui justifierait les qualités du produit à vendre, alors même qu’elle prétend avoir pour vocation première l’information du consommateur.

Si l’on veut rendre compte, même de manière ridiculement simplificatrice, du travail d’Alberto Breccia, on ne peut s’en tenir au simple résumé de l’intrigue imaginée par l’écrivain Ernesto Sabato : un homme obsédé depuis l’enfance par le monde mystérieux des aveugles qu’il croit constitué en société secrète, et sur lequel il mène une enquête jusque dans les entrailles de la terre. Même si ce type de récit fantastique n’est pas (n’est plus ?) très répandu en Europe, la singularité de Breccia s’affirme pour l’essentiel dans la mise en image. Nous voyons du noir, du blanc, du (des) gris, des taches, des masses.

Dans un Ric Hochet, la vocation du dessin est purement utilitaire et c’est pourquoi personne ne s’y appesanti jamais. On peut décrire sans difficulté chaque élément inclus dans une vignette. J’ouvre un album puis choisis une case au hasard. J’y vois par exemple une route, des arbres, un talus, la pluie, une voiture (roues, phares, carrosserie, volant, plaque d’immatriculation), et trois personnages, Ric Hochet, sa fiancée[1] et le méchant de l’histoire. On les reconnaît toujours, de loin comme de près, de face comme de dos, sauf dans le cas très particulier où le scénario intentionnellement, et souvent laborieusement, impose qu’un doute plane. Nous sommes ici dans « l’esthétique » de la lisibilité maximale, comme si, dans une société où la marchandise règne en maître, il importait que tout objet puisse apparaître sans la moindre équivoque au spectateur-consommateur.

Dans une case de Breccia, il arrive au contraire, et de manière récurrente, qu’il soit impossible de nommer les choses. A quoi cela servirait-il de ne pas dessiner des objets « ressemblants » ? A rien, sans doute. La question n’est pas aussi pertinente qu’elle paraisse puisque son inverse (« à quoi cela servirait-il de dessiner des objets ressemblants ? ») appellerait la même réponse. Car qu’est-ce qu’un dessin « ressemblant » ? Et ressemblant à quoi ? A ce qui est ? A ce qu’on voit ? A ce qu’on sait ? A ce qu’on sent ?

Si cet ouvrage n’est tiré qu’à 2.000 exemplaires, c’est d’évidence que son public potentiel est restreint. Au premier coup d’œil, n’importe quel lecteur le cataloguera comme étant résolument « moderne », sachant, même de manière diffuse, que le passage de la tradition à la modernité se traduit par une perte. Ce qui est moins admis, c’est qu’en contrepartie on y gagne souvent autre chose.

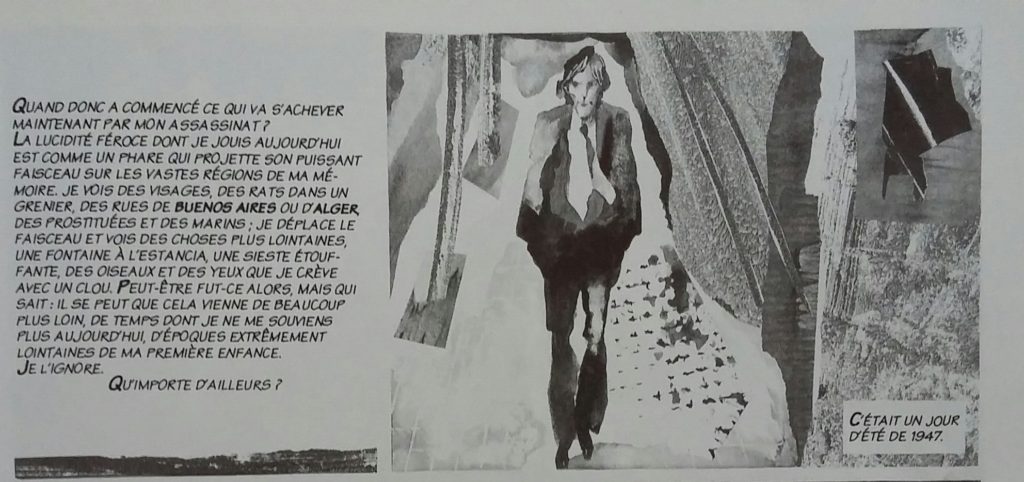

Dans le premier strip de la première planche de Rapport sur les aveugles, on ne peut « reconnaître » que le seul personnage principal. Puisque le texte qui accompagne l’image parle des rues de « Buenos Aires ou d’Alger », on aurait pu penser trouver des éléments de décors tels que des arbres, une route, un trottoir, la façade d’une maison avec éventuellement un personnage à sa fenêtre. Or s’il y a bien décor, celui-ci n’est pas figuratif, et se réduit à des étalements d’encres en direct sur le papier ou par le biais de collages (mais eux aussi non figuratifs).

Imaginons comment Tibet, le dessinateur de Ric Hochet, aurait pu illustrer la scène. Ric Hochet arpentant les rues de Paris, c’est facile, il suffit d’une tour Eiffel à l’arrière plan pour désigner le lieu. Une rue de Buenos Aires est déjà plus difficilement représentable, car même en travaillant d’après photo, le lecteur français ne possède pas nécessairement de points de repère. Reste le subterfuge, facile mais efficace, qui consiste à montrer un personnage lisant un journal dont le nom suffira à situer l’endroit (exemple : Buenos Aires Actualités, Pampa Magazine, etc.). En ce cas, l’astuce permet d’éviter le recours au récitatif explicatif et semble donner la priorité à l’image. Tibet serait-il plus moderne que Breccia, comme Besson serait plus moderne que Bresson ?

Si l’on veut bien s’attarder encore un instant sur l’exemple retenu, on s’aperçoit qu’un dessinateur académique comme Tibet sera obligé de choisir, soit de représenter Buenos Aires, soit de représenter Alger, mais qu’il ne parviendra pas à réunir les deux villes dans une même case. Ce que pourtant Breccia parvient à faire en recourant à l’abstraction. Elle seule est en mesure d’évoquer l’idée de « Buenos Aires ou d’Alger ». Elle n’est ni une coquetterie d’artiste, ni un moyen de se faire remarquer, mais un passage obligé, une nécessité qui n’est plus seulement formelle mais narrative.

Breccia n’est pas pour autant un pur abstrait, ce qui serait incompatible avec la technique même de la bande dessinée. D’abord, parce que les éléments « reconnaissables » sont plus nombreux que les « innommables » : même les taches et les blocs servent à figurer une statue, un escalier, un oiseau. Quelques figures mythiques qui ne font pas de doute émergent ça et là : le Minotaure (l’idée du labyrinthe), le Cyclope (la puissance de l’œil), etc. Ensuite, parce que le personnage principal, au cours de son voyage au centre de la terre, se meut dans un espace qui invite moins à être admiré qu’à être touché. Comment ne pas avoir envie d’un contact physique avec ces roches, comme pour en vérifier le caractère lisse ou les aspérités ?

Breccia peut éventuellement passer pour un auteur difficile. Mais il serait injuste de ne voir en lui qu’un dessinateur pour intellos puisque loin de s’adresser à notre seule raison, il se préoccupe bien plus de titiller nos sens.

Première publication : Critix n°3, première série, automne 1993, repris dans L’Amour de la bande dessinée, Bananas, juillet 2001.

L’ÉTERNAUTE (Humanoïdes Associés, octobre 1993)

Une nuit de septembre 1973, quelque part dans la banlieue de Buenos Aires, Héctor Oesterheld est chez lui, dans un bureau encombré de livres. Au mur, de nombreux dessins dont un, signé Breccia, représentant Mort Cinder[2]. Le scénariste travaille à une histoire quand un fantôme apparaît soudain. C’est l’Éternaute, ainsi se nomme-t-il, qui va lui raconter une histoire apocalyptique, où des flocons de neige phosphorescente tuent ceux qu’ils touchent. Seuls quelques-uns survivront.

Une histoire d’autant plus invraisemblable qu’elle résulte d’une action extraterrestre qui vise l’ensemble de l’Amérique Latine, et qui plus est, avec l’aval des grandes puissances. Se peut-il qu’un continent tout entier soit privé de toute indépendance réelle et se retrouve sous la coupe d’une puissance extérieure ? Au regard de l’Histoire, la réponse est oui, sans qu’il ne soit pour autant nécessaire de cautionner l’existence de petits hommes verts.

L’intrigue et le récit présentent quelques failles. Comment une majorité de la population peut-elle succomber à la neige alors que cette dernière tombe la nuit, quand la plupart des gens sont chez eux ? Plus ennuyeux, le récit déjà très chaotique s’emballe carrément à partir de la planche 42. Wolinski qui publie l’histoire en français dans Charlie Mensuel en 1973 note très justement : « on dirait que Breccia est pressé d’en finir. » L’impression qui domine est que le scénariste a condensé sur les huit dernières pages les cinquante ou les cent qui lui restaient à rédiger (ou qui l’étaient déjà). Ce n’est donc pas le dessinateur qui cherche à conclure, ni même le scénariste, mais plutôt l’éditeur argentin devant l’insuccès.

Oesterheld insère une justification dans le corps même du scénario, ce qui n’est pas inintéressant mais ne dupe personne. Ainsi, l’extraterrestre déclare-t-il planche 42 : « Je vais sauter quelques épisodes de ce récit… les événements se sont tellement précipités (…) »

Alors que l’Éternaute achève sa tirade en expliquant qu’il a failli être anéanti par une chaleur intense, le personnage du scénariste qui lui fait face esquisse un sourire, ce qui du point de vue de l’intrigue n’est pas compréhensible. Il s’agit donc un clin d’œil de Breccia qui représente son ami jubilant à l’idée du bon tour narratif qu’il est en train de nous jouer.

Ce qui a du gêner plus d’un lecteur, c’est plutôt la singularité et la modernité du graphisme : la technique hyperréaliste parfois utilisée, par exemple pour les voitures des planches 1 et 6, ne possède pas les attraits du courant pictural du même nom qui naît peu de temps plus tard aux USA et joue sur un rendu quasiment photographique des sujets représentés. Or, le monde vu par Breccia est trop complexe pour être montré avec des contours trop nets, sans qu’il existe pour autant une volonté de noircir le tableau. Plus d’une fois, au contraire, on a l’impression que les zones d’ombre sont là malgré l’artiste, et qu’une lutte féroce s’engage pour empêcher le dessin d’être envahi par ce noir inquiétant qui symbolise le néant.

On peut donc douter que ce soient quelques invraisemblances qui aient durablement perturbé les lecteurs. Peu importe que l’on ne saisisse pas l’intérêt de savoir que l’Éternaute se soit baladé un peu partout dans l’Espace et le Temps, et son insistance à se présenter comme « un voyageur de l’éternité » ou comme un « pèlerin des siècles ». Tous les héros connaissent des destins exceptionnels et possèdent une part de mystère.

Malgré ses maladresses qui, d’une certaine manière, sont enrichissantes, le scénario est donc plutôt traditionnel. Jusqu’à la chute finale, avec la découverte que l’histoire racontée va se réaliser.

Oesterheld situait la catastrophe en 1975. Il ne se sera trompé que d’un an : en 1976, une junte militaire dirigée par le Général Videla s’emparait du pouvoir en Argentine. Quant à savoir si l’histoire était réellement prophétique, on aurait pu poser la question au scénariste s’il n’avait pas soudainement disparu comme des milliers d’autres.

Première publication : Critix n°4, première série, hiver 1993/1994, repris dans L’Amour de la bande dessinée, Bananas, juillet 2001.

[1]En ce qui concerne cette pauvre Nadine, on peut légitimement hésiter à la classer dans la catégorie « personnages» alors que sa place relève plutôt de la catégorie « décor ».

[2]Mort Cinder (2 tomes), par Alberto Breccia et Héctor Oesterheld, aux éditions Vertige Graphic, 1999 et 2000.