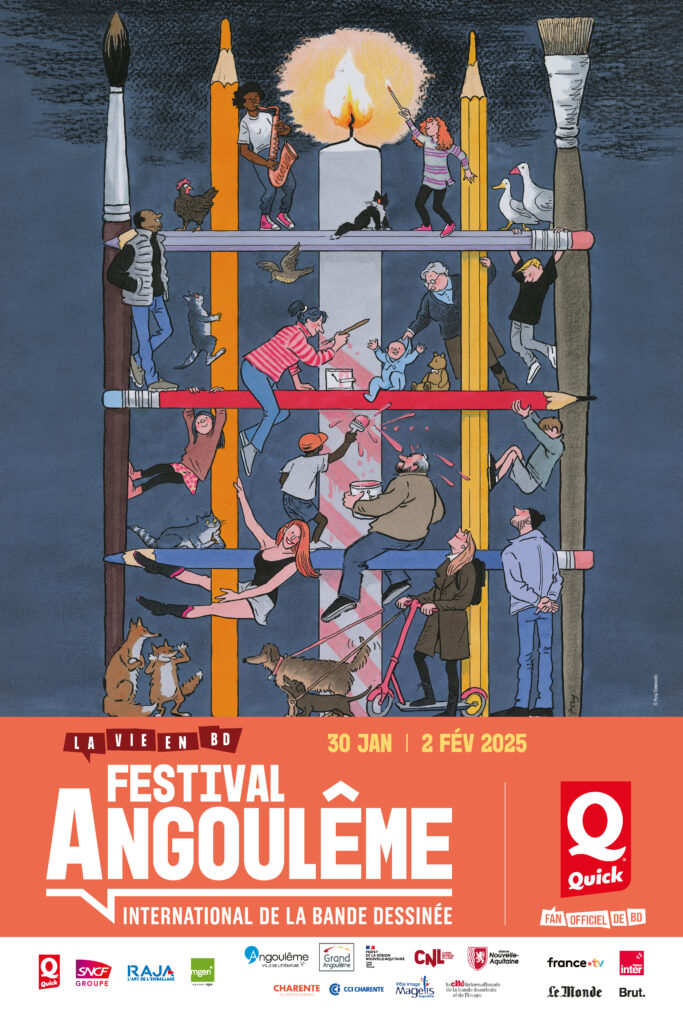

Le 52e Festival international de la bande dessinée d’Angoulême s’est tenu du 30 janvier au 2 février. Comme en 2024, si le menu était peu enthousiasmant dans son ensemble, la taille de la manifestation assurait au festivalier de pouvoir y trouver son compte. À ceci près que l’année dernière était exceptionnelle puisque sans polémique. Alors que cette année, exactement une semaine avant l’ouverture, L’Humanité magazine ouvrait les hostilités en publiant un article à charge contre 9e Art Plus, la société organisatrice du festival, largement repris par les autres médias, dénonçant un « virage commercial », un « partenariat controversé » et un « management toxique » (liste non exhaustive !), avec en scoop la révélation de la saisie du conseil des prud’hommes par une ancienne responsable de la communication contestant son licenciement dont la cause serait « d’avoir signalé un viol dont elle aurait été victime lors de la précédente édition ».

Le tribunal médiatique a déjà rendu son verdict sur l’ensemble des reproches adressés à la société et à son directeur Franck Bondoux qui, par ailleurs, fait l’unanimité contre lui (élus, auteurs et éditeurs, du moins ceux qui se sont exprimés). Seule Delphine Groux, présidente de l’association historique du festival, que Didier Pasamonik qualifie sur actuabd d’« instance-croupion qui n’est plus adaptée aux enjeux d’un tel événement », semblait lui avoir maintenu son soutien, avant d’annoncer finalement à la fin du festival que le contrat avec la société 9e Art + était «en passe d’être dénoncé». Mais, contrairement aux apparences, ce n’est pas encore le signe d’une franche rupture.

Ce qui a beaucoup préoccupé les médias et les professionnels, non sans raison puisque beaucoup de critiques envers 9e art + plus sont justifiées, n’a guère affecté la grande masse des festivaliers. Les polémiques, parfois relayées dans l’espace public par des graffitis, affiches et autocollants, n’ont pas empêché le succès de cette édition qui a connu des queues impressionnantes, comme pour accéder à l’exposition L’Atelier des sorciers qui a fait titrer Sud Ouest Dimanche : « Ça méritait vraiment d’attendre deux heures »

Compte rendu rapide sous forme d’abécédaire, avec les habituelles photos moches (les moins moches sont celles du festival).

A comme Atelier des sorciers

Sur les 9 grandes expositions mises en valeur par la direction du Festival, 3 concernaient des mangas. Dont L’Atelier des sorciers et Vinland Saga, consacrées aux séries éponymes de Kamone Shirahama et Makoto Yukimura, que je n’ai pas vues, ne me résolvant pas à faire une ou deux heures de queue.

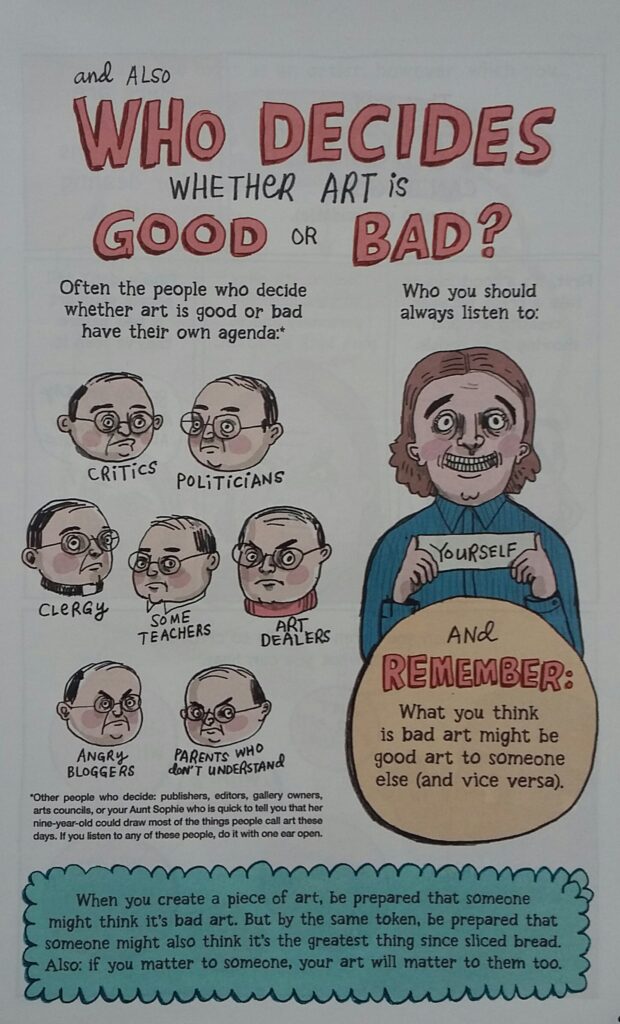

A (bis) comme Art & Courage

Je ramène d’Angoulême un inattendu comic book pédagogico-humoristique de 32 pages, offert par René-Pierre Stara (l’éditeur français de Zap comix) : Art & Courage, inspiré du best-seller Art & Fear de David Bayles.

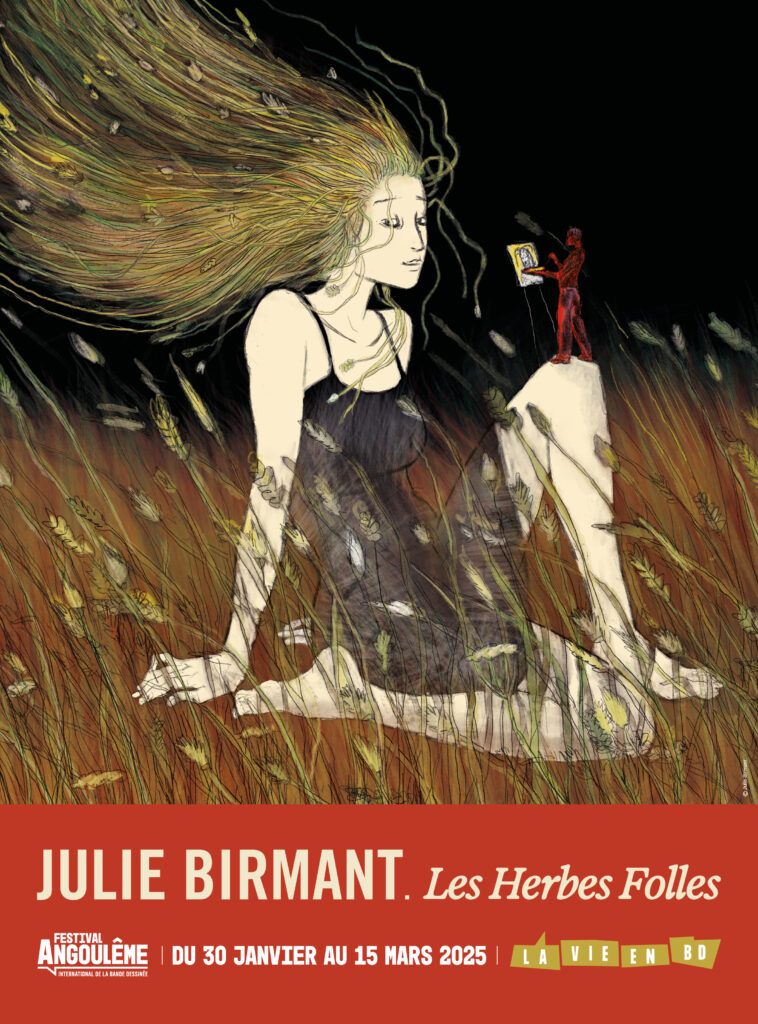

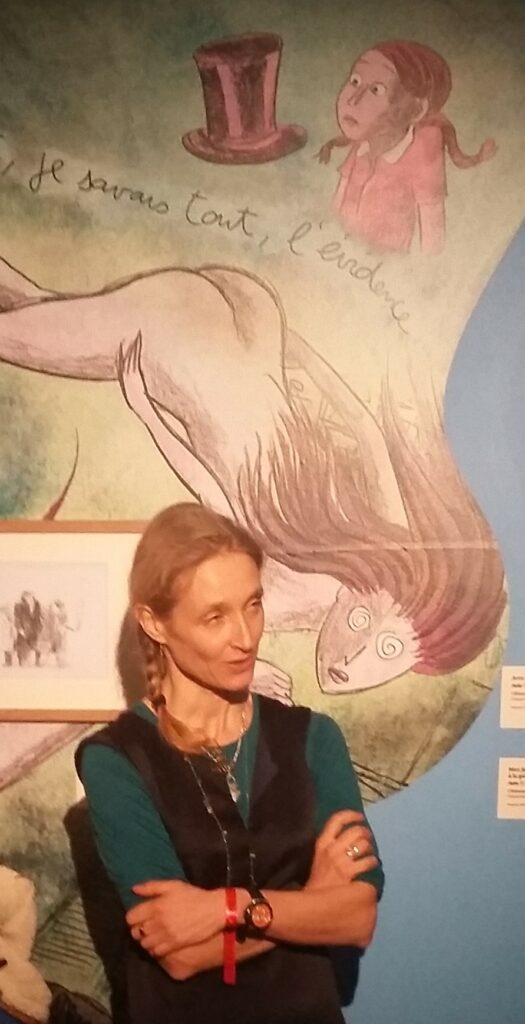

B comme Julie Birmant

Julie Birmant

Lauréate du Prix Goscinny de la meilleure scénariste en 2024, elle avait droit à son expo en 2025 au Musée du papier.

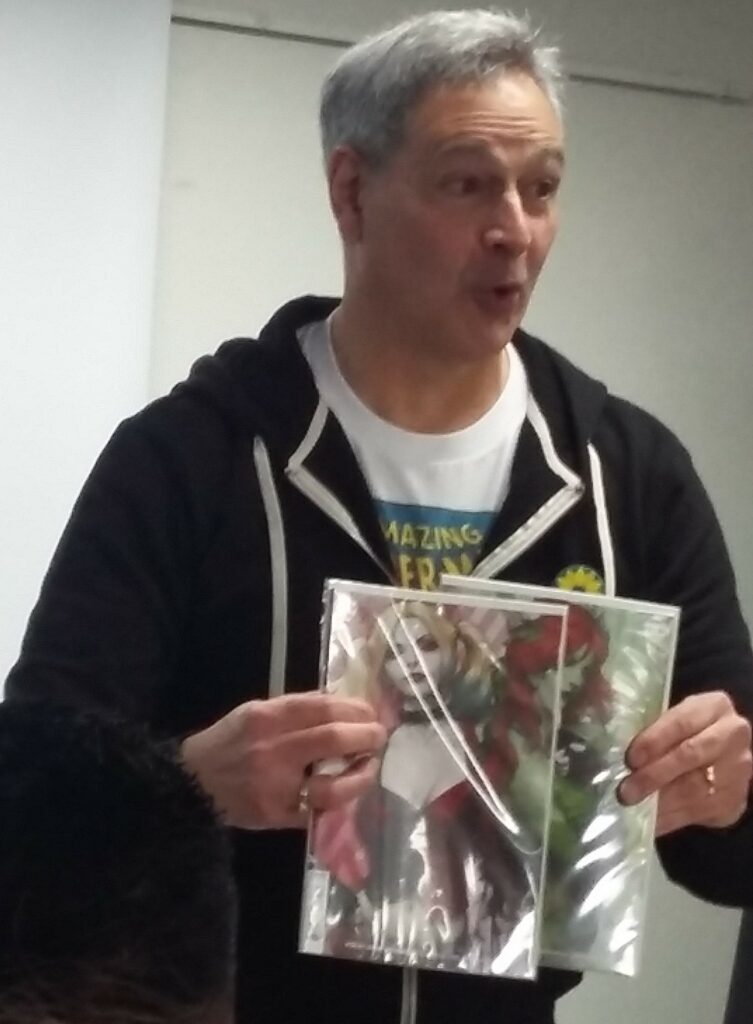

C comme Collectionneur

David Chameli, collectionneur américain de bandes dessinées, a raconté à la Maison des jumelages une brève histoire de la bande dessinée américaine à travers les décennies, avant de parler de sa collection de comics. C’était en anglais mais il avait eu la bonne idée de préparer des diapos affichant la traduction de ses propos en français, ce qui aurait dû dissuader l’interprète d’intervenir oralement après-coup pour répéter ce que tout le monde avait déjà compris, allongeant inutilement la séance.

Il était accompagné de Xavier Fournier, excellent spécialiste de super-héros et co-commissaire de l’exposition « Super-héros & Cie. L’art des comics Marvel », intervenant toujours très à propos pour donner d’utiles précisions.

D comme Dessin de presse

Jean Birnbaum qui dirige Le Monde des livres, partenaire du festival, animait un débat sur le thème « le dessin de presse est-il menacé de mort ? », quelques semaines après le 10e anniversaire de l’assassinat de dessinateurs de Charlie Hebdo par deux abrutis, en présence de Lisa Mandel, Coco et Riss. La première n’était clairement pas sur la même ligne que la dessinatrice de Libé et le patron de Charlie Hebdo, mais les échanges furent toujours très cordiaux. Les auditeurs auront compris que Lisa Mandel incarnait à la perfection une artiste restreignant ses cibles et ayant tendance à souvent être offensée, voire scandalisée, par les dessins de Charlie Hebdo (celui d’aujourd’hui comme celui d’hier), tandis que Coco et Riss se moquent de tout et de tous, y compris de ceux dont ils se sentent proches.

E comme Espagne

Après le SoBD fin 2023, le FIBD mettait l’Espagne à l’honneur. La Cité de la bande dessinée en profitait pour organiser un colloque sur la bande dessinée espagnole auquel je n’ai pu assister la veille de l’ouverture du festival. Un pavillon situé en centre-ville accueillait de multiples rencontres. Une impeccable exposition présentée sur le parvis de l’hôtel de ville racontait l’histoire de la bande dessinée espagnole.

Le musée proposait de son côté « Constellation graphique » qui, si je puis dire, cochait toutes les cases : pays invité, avant-garde (représentant l’une des deux seules « grandes » expositions de bande dessinée alternative de cette 52 e édition), jeunesse et féminisme (« 9 jeunes autrices »). Sans compter (enfin, façon de parler) que récupérer une expo qui avait déjà tourné ailleurs ne coûtait pas trop cher aux finances. Le programme mettait en avant des « singularités individuelles » là où j’ai plutôt eu l’impression d’une uniformité plutôt ennuyeuse. Mais comme dit le proverbe, il en faut pour tous les goûts.

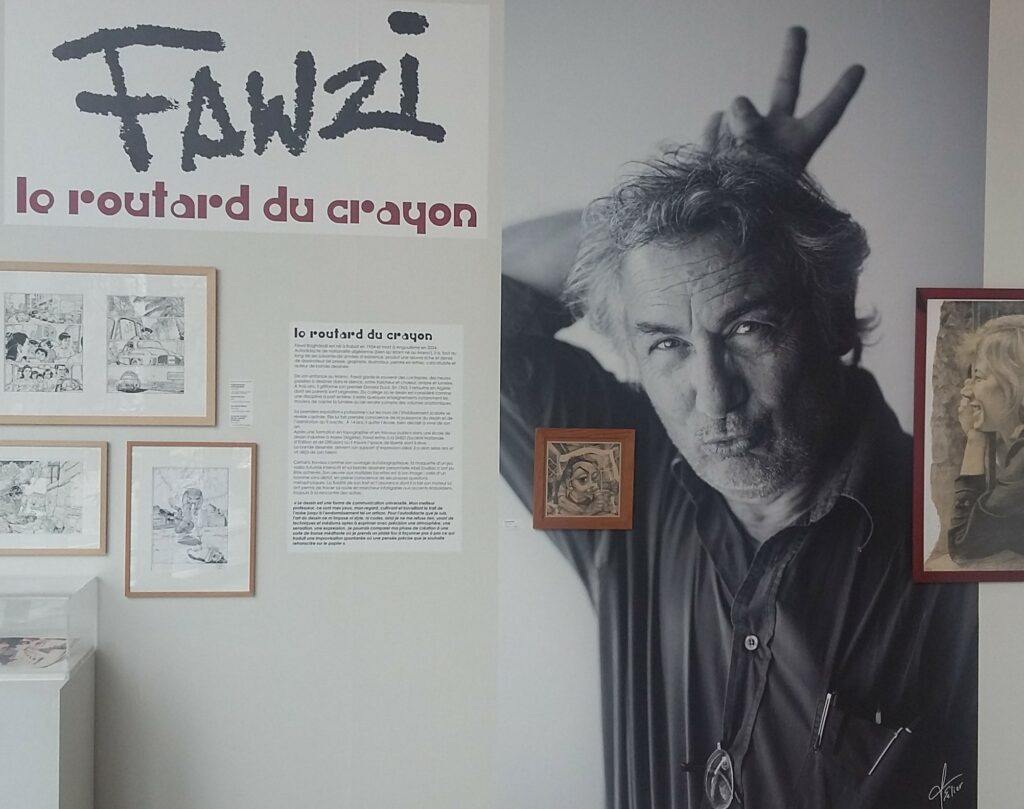

F comme Fawzi

Fawzi Baghdaldi, Algérien né à Rabat en 1954, est un autodidacte du dessin qui a travaillé dans le dessin de presse, la publicité et la bande dessinée, à Alger, Paris, Amsterdam, New York, Nantes et Angoulême. Sacré parcours ! L’exposition présentée au Vaisseau Moebius, et qui reste visible jusqu’au 22 juin, montre de multiples facettes de son travail et quelques inspirations. Il n’est certes pas le premier à avoir été influencé par Jean Giraud, mais au contraire de ses confrères, sa fascination concerne à la fois Gir et Moebius.

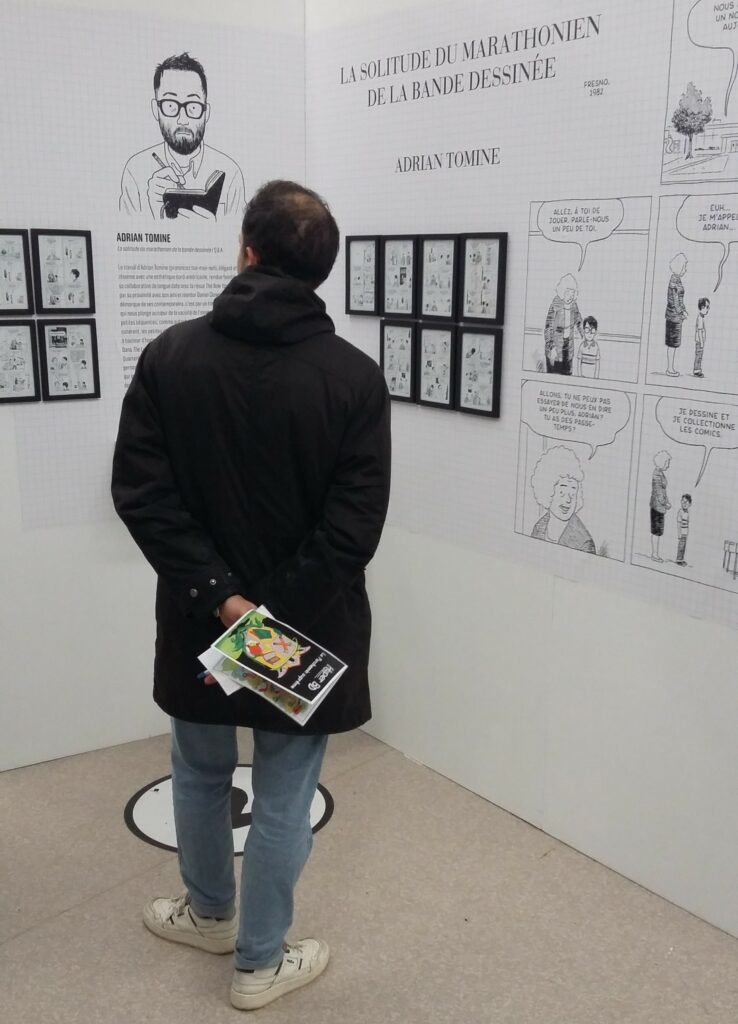

H comme Hyper BD

Cartographie des différents cheminements pour devenir auteur de bande dessinée, selon le programme. Ce qui inclut les fanzines dont des spécimens sont présentés dans deux vitrines. Parmi les auteurs exposés, les plus intéressants sont aussi les plus drôles et les moins méconnus : Adrian Tomine et Antoine Marchalot.

La solitude du marathonien de la bande dessinée, faux journal intime sous forme de faux cahier de croquis, traduit chez Cornélius dont on ne louera jamais assez le catalogue américain, a tout du livre insupportablement égocentrique racontant le quotidien de Tomine (si vous deviez le rencontrer un jour, son patronyme se prononce, selon le panneau de présentation : « Too Mee Neh »). Dépassez votre a priori : ce livre est très agréable à lire.

Quant à Antoine Marchalot, déjà bénéficiaire d’une exposition en 2020, vous pouvez juger sur pièce. Drôle lui aussi, et visionnaire puisqu’il rend hommage par anticipation au Grand Prix 2025.

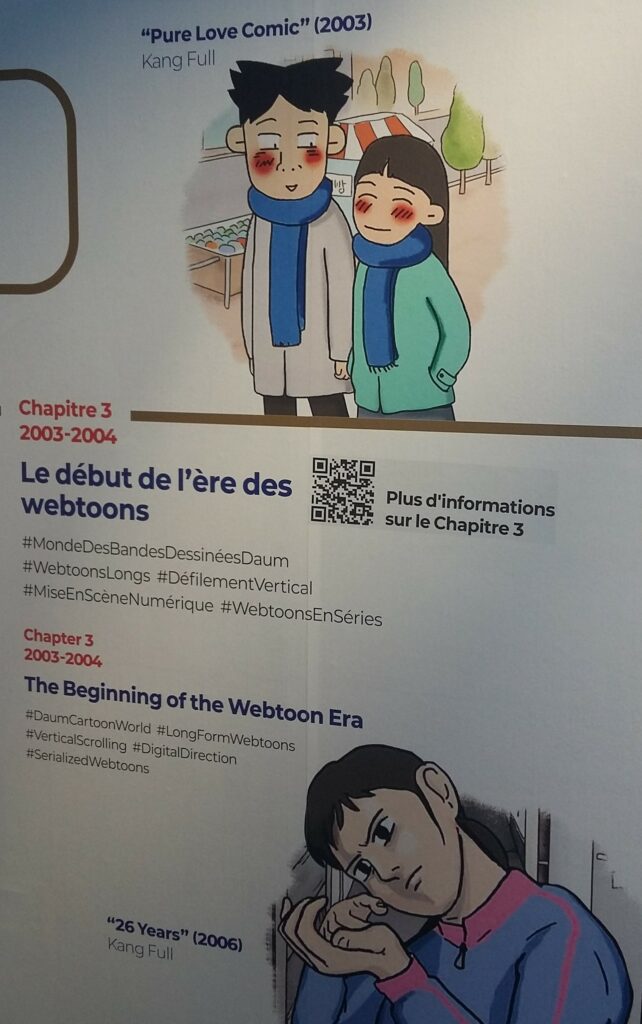

K comme K-Webtoon

L’exposition qui a le plus déçu les festivaliers. « Quoi, pas un seul original ? » Eh non, on s’en fiche, c’est fait exprès. L’objectif était de présenter de manière didactique, un peu à l’image des expositions sur le parvis de l’Hôtel de ville, l’histoire de cette forme de bande dessinée très populaire en Corée du Sud. La visite est rapide, surtout pour les Néandertaliens non munis de smartphone ou qui ne savent pas lire les codes QR qui proposent des informations complémentaires. Avantage : ça laisse plus de temps pour admirer les originaux des autres expositions.

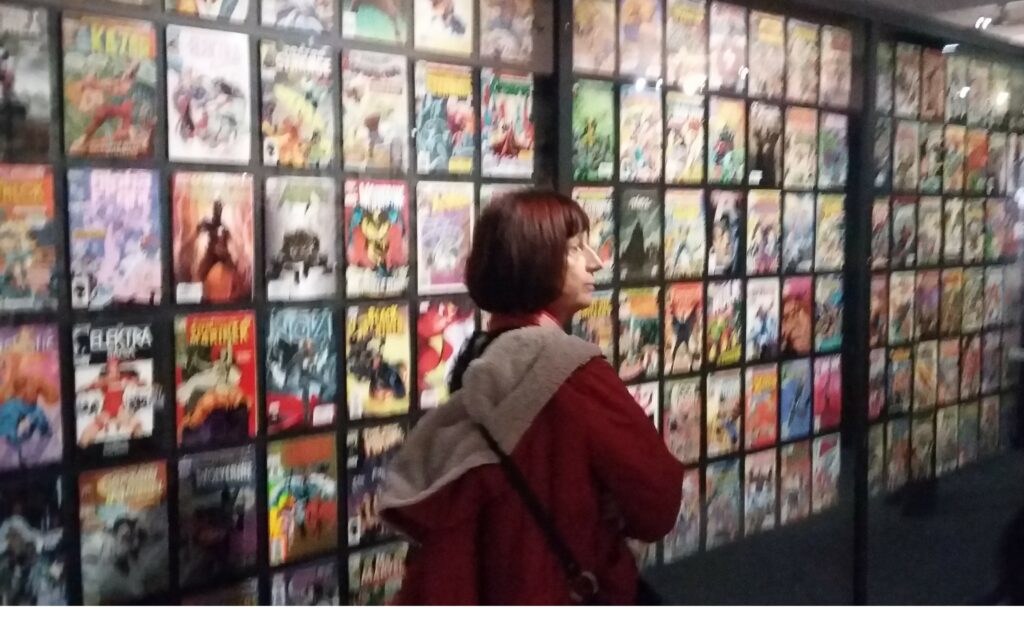

M comme Marvel

Pour ne pas qu’il y ait de jaloux à cause de l’exposition Superman, le Musée de la bande dessinée présentait une exposition Marvel.

C’était le moins qu’il puisse faire après avoir reçu une donation importante de la maison aux idées : 400 000 revues reçues en 2005, ce qui est signalé à la fin du parcours. Même si j’ai cru comprendre qu’il y avait eu un gros travail de tri que l’expéditeur ne s’était pas donné la peine de faire.

Belle scénographie, avec des espaces très différentiés. Des thèmes attendus (âge d’or, monstres et merveilles, pop art, mutations et variations, made in France, etc.), une présentation des séries les plus emblématiques (Fantastic Four, Spider-man, X-Men, etc.) et un grand nombre d’originaux (dont beaucoup de Jack Kirby), le tout ne cherchant pas à surprendre le visiteur mais parfaitement adapté à l’objet. Jean-Philippe Martin et Xavier Fournier, les deux commissaires, peuvent être fiers de leur travail.

P comme Platinum Meeting

Le FIBD étant le moment où une grande partie de la profession est rassemblée, beaucoup d’événements s’y déroulent en marge du festival. Des tas de prix sont décernés par des tas d’organismes, les libraires du réseau Canal BD y tiennent leur assemblée générale annuelle, les diffuseurs réunissent les éditeurs qu’ils diffusent, etc. S’y tint à la Cité de la bande dessinée le Platinum Meeting (en référence à la « Platinum Age Comics List », liste de discussion internationale qui rassemble des centaines de chercheurs travaillant sur la bande dessinée du XIXe siècle et du premier tiers du XXe), s’ouvrant cette année à des travaux portant sur des productions moins anciennes. J’ai assisté aux premières courtes interventions : par Erwin Dejasse sur son livre sur Muñoz et Sampayo, prix SoBD-Neuvième art 2024 ; par Thierry Groensteen sur l’édition refondue de trois de ses livres théoriques ; par Morvandiau sur Contrebande, sa cartographie de la bande dessinée alternative francophone ; et par Matteo Stefanelli, le premier des hommages à quelques chercheurs et historiens décédés l’année écoulée, consacré à Alfredo Castelli, par ailleurs scénariste de séries italiennes à succès comme Martin Mystère. J’ai loupé tout le reste pour filer suivre une rencontre avec Posy Simmonds. Erreur fatale : la salle était pleine et je n’ai pu rentrer.

P (bis) comme Prix et Palmarès

Autrices en lice (et auteurs en leurre ?)

Le Grand Prix de la ville d’Angoulême a été décerné à Anouk Ricard. Les trois prétendants au titre étaient toutes des prétendantes, élues par leurs pairs, ce qui n’a pas manqué de surprendre, s’agissant d’une récompense portant sur l’ensemble d’une carrière, dans une profession qui était très majoritairement masculine jusqu’à ces dernières années. Même en tenant compte du fait que les votes se portent sur une multitude de noms, ce qui fait que les trois présélectionnés obtiennent un nombre de voix qui doit friser le ridicule, sauf lobbying intense qui n’est pas à exclure, le résultat est un peu étonnant.

S’agissant du deuxième tour du vote, cette dispersion des suffrages n’existe plus. Anouk Ricard dont le premier album de bande dessinée, sauf erreur, remonte à moins de 20 ans, a donc été élue au détriment de Catherine Meurisse (trop institutionnelle) et d’Alison Bechdel (trop… trop quoi ?) avec un nombre de voix significatif, ce qui me rend perplexe, n’ayant par ailleurs aucune raison objective de supposer la moindre tricherie, et indépendamment du plaisir que j’ai pu avoir à lire Boule de feu (éditions 2024) il y a quelques semaines. Dans les quelques journaux que j’ai pu lire, je n’ai pas trouvé de journalistes osant faire la moindre réserve. J’ai tout de même entendu oralement quelques personnes trouver que ce choix dévaluait un peu plus ce prix. Mais sans doute étaient-ce de vieux masculinistes adeptes de bande dessinée industrielle.

Quant au palmarès de la compétition officielle, je note que certaines récompenses ont été bien accueillies (par exemple : Deux filles nues, de Luz : Fauve d’or ; Revoir Comanche, de Romain Renard : Fauve polar).

Le Fauve patrimoine a été attribué à Lynda Barry, une dessinatrice underground, préférée à Luciano Bottaro, Noel Sikles et Alex Toth, sans doute trop attendus (et trop vieux et trop masculins ?)

Parallèlement, bien d’autres prix ont été remis ici ou là. Par exemple, le Prix Tournesol (en référence à la fleur et non à Hergé), à Ce que je sais de Rokia, de Quitterie Simon et Francesca Vartuli, publié chez Futuropolis. Les organisateurs précisaient par ailleurs, avant l’ouverture du festival, que « le succès de ce prix a entraîné depuis un an plusieurs imitations, dont le but est parfois réduit à l’environnement (et donc non « écologique ») et le plus souvent destiné au greenwashing d’entreprises douteuses». En ligne de mire, c’est le Prix Eco-Fauve Raja de la sélection officielle qui était particulièrement visé.

Q comme Quick

Quick est le nouveau sponsor n°1, souvent mal accueilli au motif qu’il symbolise la malbouffe (ce qui n’est pas faux). L’article de L’Humanité magazine laissait entendre que ses principales initiatives se résumeraient à « deux burgers inédits « Lucky Luke » dans un pain en forme d’étoile et des jeux « Boule et Bill », « Ducobu » ou encore « Léonard » glissés dans les menus enfant » (ce qui n’est pas vrai) car il y avait aussi un jeu en réalité virtuelle où il fallait dégommer les Dalton : « Lucky Luke : panique au saloon ». Les journalistes de La Charente libre et d’actuabd qui l’ont testé étaient plutôt satisfaits du résultat (rien n’indique qu’ils auraient été payés en burger pour leurs commentaires positifs, mais l’information circule peut-être sur un réseau social).

R comme roman-photo

Excellente exposition au Vaisseau Moebius consacrée aux romans photos des éditions FLBLB qui est parvenue, tout en conservant son humour, à expliquer formidablement bien la manière dont ils étaient fabriqués, chaque auteur dévoilant sa propre méthode.

(Pour mémoire, le n°16 de Bananas a publié la retranscription d’une table ronde SoBD sur le thème « Le roman-photo, une des formes de la bande dessinée » à laquelle participait Benoit Vidal, l’un des auteurs FLBLB.)

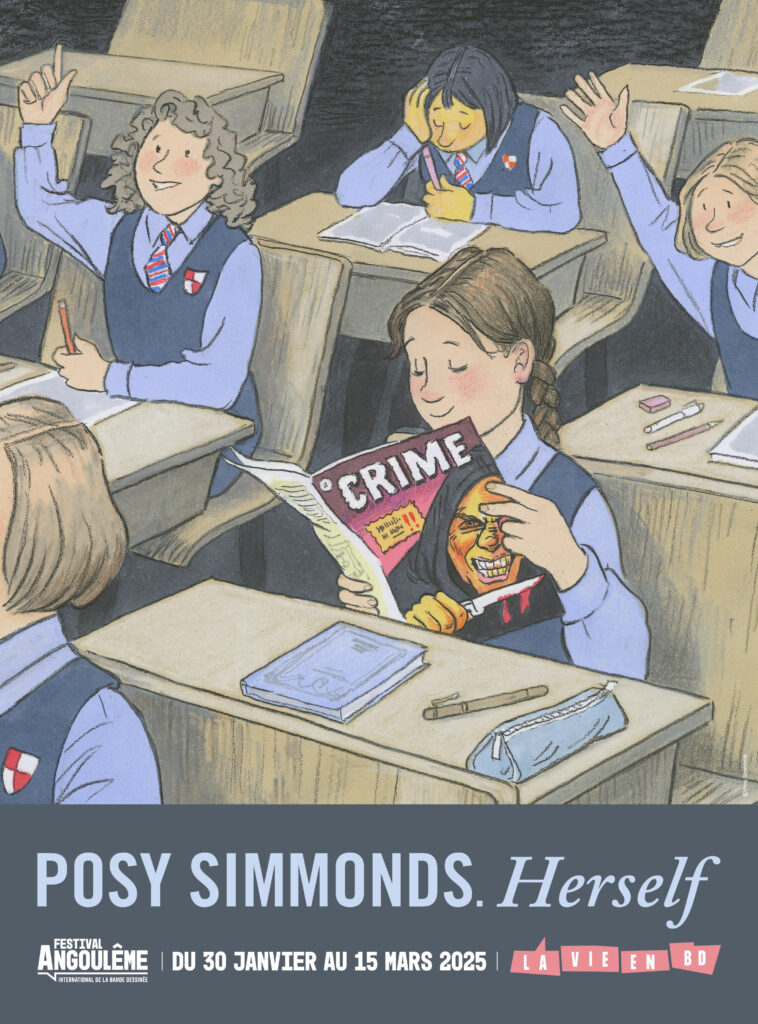

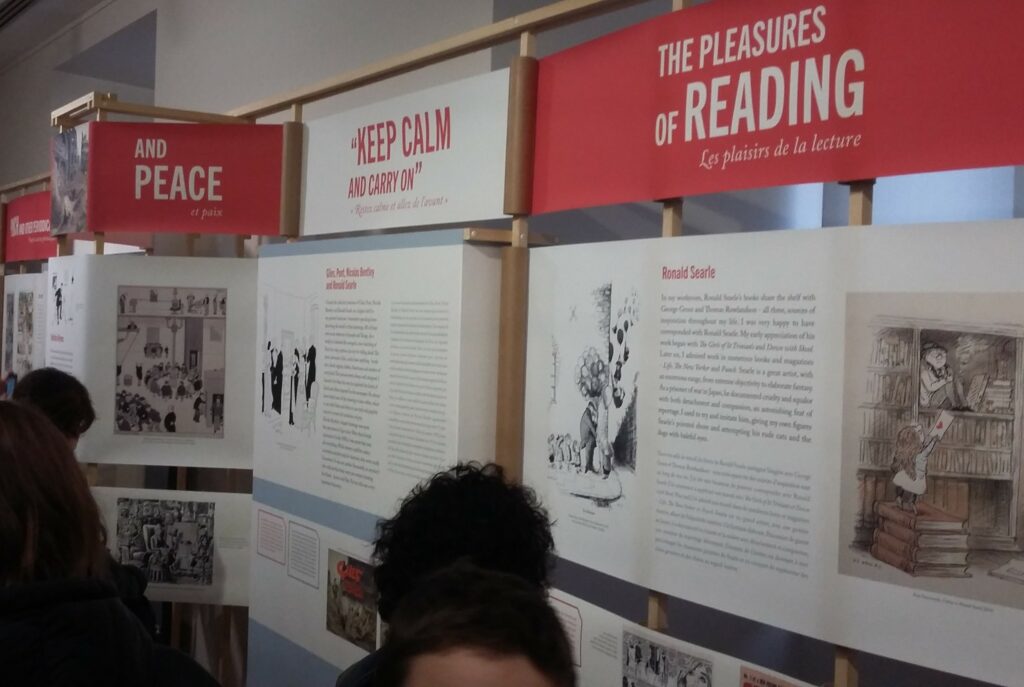

S comme (Posy) Simmonds

La lauréate du Grand Prix 2024 avait son exposition. « À quoi bon ? » ont pesté quelques râleurs au motif que le Centre Pompidou l’avait déjà exposée il y a peu. Réponse : tout le monde n’a pas eu l’occasion de voir l’exposition parisienne (ce qui est mon cas). En outre, celle d’Angoulême était réussie, agréable à voir (pas évident quand le texte de certains de ses romans graphiques couvre plus de la moitié de la surface d’une planche) et bien dimentionnée.

En bonus, plusieurs panneaux résumaient une histoire du cartoon anglais (partielle et volontairement partiale puisque la dessinatrice, avec l’aide de Paul Gravett, présentait les artistes qui ont compté pour elle).

S (bis) comme Superman

Belle exposition réalisée avec pas mal de moyens attirant un public très nombreux, qui n’était pas sans évoquer celle qui avait été consacrée il y a quelques années à Batman (quoique moins étendue me semble-t-il). Nombreux panneaux de courte présentation des dessinateurs et scénaristes du super-héros.

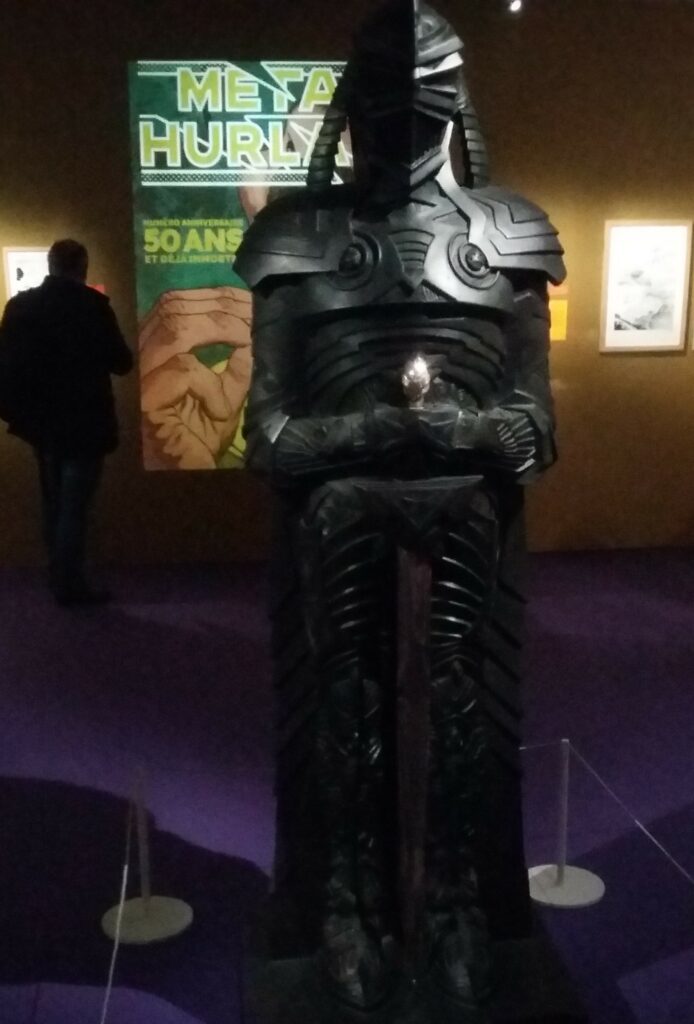

S (ter) comme (Plus loin, la nouvelle) science-fiction

Passé les classiques et la période Métal Hurlant, je me suis aperçu que j’ai loupé bien des auteurs à partir des années 1980 mais pas sûr d’avoir envie de rattraper mon retard car je pense avoir lu ce qu’il y avait de meilleur (Universel War One, de Denis Bajram par exemple). Je dirais la même chose des plus contemporains.

Outre l’exposition, une rencontre était organisée avec deux représentants de la nouvelle génération : Ugo Bienvenu et Guillaume Singelin. Ni leur travail, ni leur propos n’ont le moindre rapport avec ce qui se voyait ou s’entendait avec leurs grands ainés. Instructif.

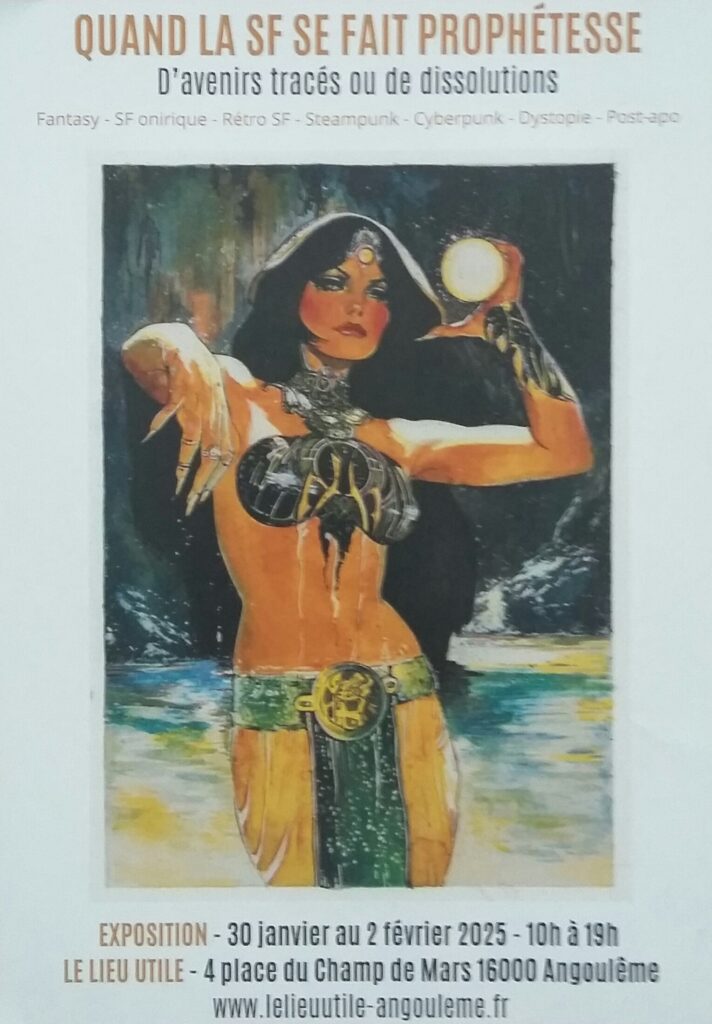

S (quater) comme (Quand la) SF se fait prophétesse (d’avenirs tracés ou de dissolutions)

Cette exposition était particulière pour moi et pour ceux qui ont connu celui qui l’a réalisée, Florian Rubis, mort soudainement la veille ou l’avant-veille du festival à un âge qui devait être de l’ordre de la cinquantaine.

Florian était un journaliste ayant notamment travaillé pour actuabd, auteur de livres et d’articles (en particulier sur Pratt – dernière contribution sur le maestro à propos de ses récits de guerre, dans le livre collectif – et épuisé – Le Char Tigre, chez Oblique éditions), organisateur d’expositions et de conférences, membre du comité de pilotage du SoBD. C’est d’ailleurs au SoBD que je l’avais vu pour la dernière fois et lui avait donné mes exemplaires du Journal de Mickey contenant un récit de Guy L’Eclair (Flash Gordon), « Le Haut Fourneau sidéral », auquel il tenait beaucoup. Je suis heureux de lui avoir fait ce dernier plaisir.

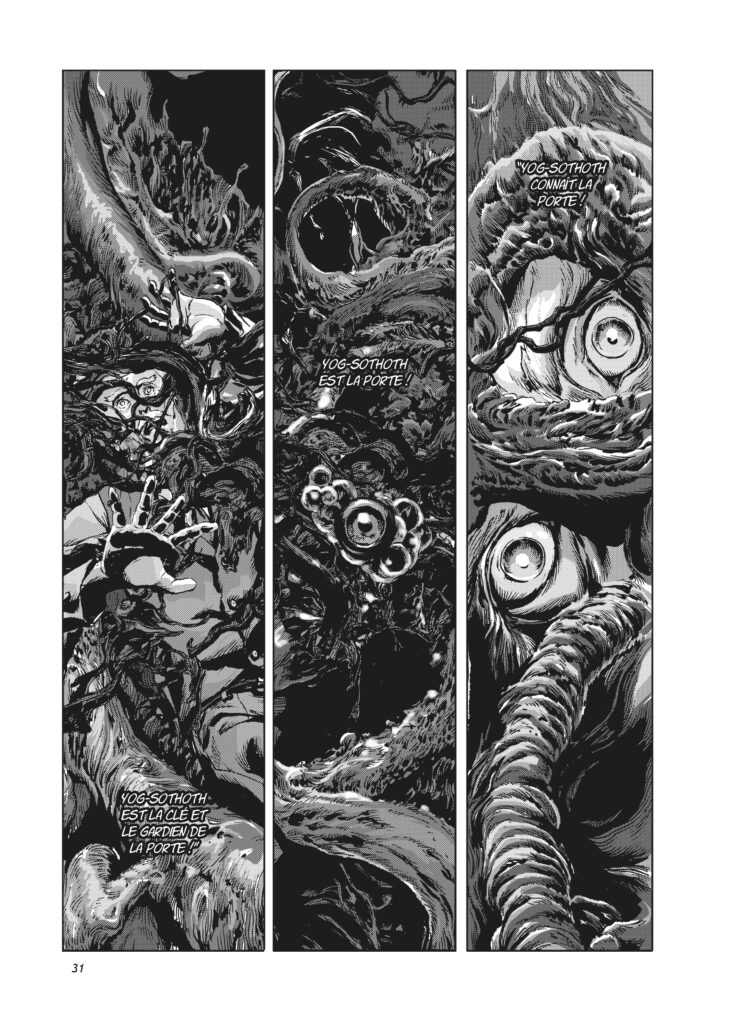

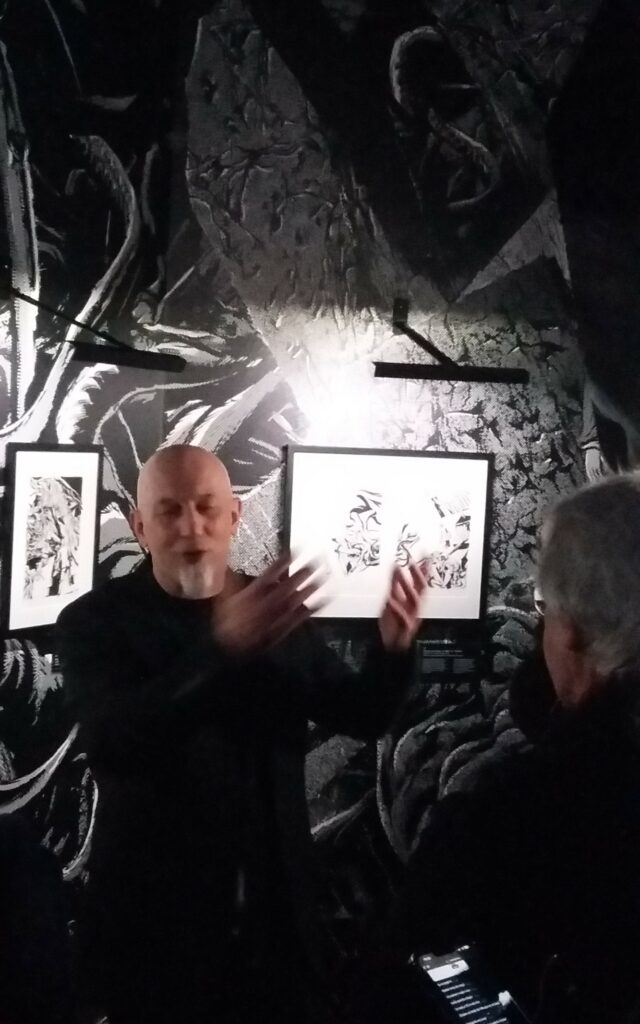

T comme (Gou) Tanabe

Seule grande exposition manga que j’aie pu voir, « Gou Tanabe X Lovecraft – visions hallucinées » valait son pesant horrifique, bénéficiant par ailleurs des commentaires érudits de Xavier Guilbert, son commissaire.

T comme Trésor des collections

Le Musée de la bande dessinée a réorganisé sa salle d’exposition des collections permanentes, avec des sections parfois inattendues (« le style croquis »). Tout le temps économisé à parcourir les expositions webtoons coréens et avant-garde espagnole pouvait être réinvesti ici.

C’est fini. Tant pis pour les oublis. Vous pouvez maintenant passer aux choses sérieuses (comme commander le nouveau numéro de Bananas).